Es gibt Kinder, die scheinen die Welt ein Stück intensiver zu erleben als andere.

Sie hören zwischen den Tönen, fühlen zwischen den Zeilen und denken über Dinge nach, die Gleichaltrige oft noch gar nicht sehen.

Schon mit anderthalb Jahren sprach meine Tochter in ganzen Sätzen, stellte unzählige Fragen und verband Beobachtungen, die Erwachsene staunen ließen. Sie spürte die Stimmungen anderer und reagierte tief darauf. Ich erinnere mich noch gut an die Blicke anderer Eltern, wenn sie mit zwei Jahren fragte, was wohl vor dem Urknall gewesen sei.

Ihr Kopf und ihr Herz waren beide hellwach und manchmal schien ihr das selbst zu viel zu werden.

Hochsensible nehmen die Welt wie in 4K-Auflösung wahr, während Hochbegabte sie blitzschnell analysieren. Beides zusammen ergibt ein Feuerwerk an Eindrücken, das leicht zu viel werden kann.

Lasst uns also anschauen,

wie sich diese doppelte Begabung zeigt und was Kinder brauchen,

um ihr Licht angstfrei leuchten zu lassen.

Foto: Privat

Sind Hochsensible auch Hochbegabt?

Nicht jedes hochsensible Kind ist hochbegabt, doch die Schnittmenge ist groß.

Hochsensibilität bedeutet, dass das Nervensystem Reize intensiver aufnimmt und tiefer verarbeitet.

Hochbegabung beschreibt eine außergewöhnlich hohe kognitive Leistungsfähigkeit, meist mit einem IQ über 130.

Nur hochsensible Menschen verfügen über tief empfundene Emotionen, intensive Wahrnehmung, Empathie, aber durchschnittliche Intelligenz.

Nur hochbegabte Menschen zeigen überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten, aber sind nicht unbedingt empfindsam oder empathisch.

Beides zugleich ist eine oft sehr komplexe Kombination, weil starke Intelligenz auf eine hohe Reizoffenheit trifft. Diese Kinder (und Erwachsenen) denken schnell, fühlen tief, und können sich leicht überfordert fühlen, wenn Denken und Fühlen gleichzeitig auf Hochtouren laufen.

Manche Forscherinnen wie Jeanne Siaud-Facchin oder Tanja Baudson sehen Hochsensibilität sogar als Teil des Begabungsspektrums, als feinere Wahrnehmungsweise, die bei Hochbegabten besonders häufig vorkommt.

Kleine Menschen, große Geistesblitze - frühe Anzeichen von Hochbegabung

Einige Kinder zeigen außerordentlich früh einen reichen Sprachschatz, Wortgewandtheit gepaart mit komplexer Satzbildung.

Ihr logisches Denken ist ausgeprägt, sie erkennen Muster, Zusammenhänge und stellen tiefgehende Fragen.

Ihr Gedächtnis erinnert Details, Orte, Gespräche und Abläufe

Ihre ausgeprägte Kreativität lässt sie Lösungen erfinden, sie tüfteln mit Vorliebe.

Sie reagieren empfindlich auf Ungleichheit und haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit

Sie neigen zu Frustration, wenn sie sich bei Routine schnell langweilen.

Diese Kinder suchen oft das Gespräch mit Älteren oder Erwachsenen, weil sie Gleichaltrige nicht erreichen. Wenn sie zusätzlich hochsensibel sind, spüren sie überdeutlich, dass sie anders ticken und beginnen manchmal, an sich zu zweifeln, obwohl das gar nicht nötig wäre.

Eine besondere Kombination, sozusagen die Sonderausstattung

Kinder, die hochbegabt und hochsensibel sind, haben oft eine enorme innere Tiefe, einen hohen ethischen Anspruch, ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Sinn, und eine starke kreative Vorstellungskraft.

Doch sie können sich auch schneller überfordert, unverstanden oder gelangweilt fühlen.

Wenn die Außenwelt zu laut, zu flach oder zu ungeduldig ist, ziehen sie sich zurück oder reagieren emotional.

Das erklärt auch, warum meine Tochter abends schwer abschalten konnte: Ihr Nervensystem war noch mitten in der Verarbeitung. Sie „dachte und fühlte nach“, während andere schon schlafen konnten.

Viele dieser Kinder merken sehr früh: Irgendetwas ist anders an mir

Sie denken und fühlen intensiver, und finden selten jemanden, der sie versteht. Gleichaltrige spielen. Sie aber wollen reden, fragen, verstehen.

Und wenn niemand ihre Gedanken aufnimmt, entsteht leicht das Gefühl: Ich gehöre nicht richtig dazu.

Sätze wie: „Mama, ich glaube, ich bin komisch“ oder: „Warum verstehen die mich nicht?“

sind keine Überheblichkeit, sondern Ausdruck von Einsamkeit.

Diese Kinder spüren, dass sie anders schwingen, nicht besser, sondern feiner, dichter, tiefer.

Sie fühlen sich ein bisschen wie ET, der versehentlich auf Planet Erde landete.

Hochsensibel und hochbegabt

Zwei Facetten, die sich gegenseitig verstärken und gleichzeitig herausfordern.

Hochbegabte Kinder sehnen sich nach geistiger Stimulation. Sie brauchen emotionale Resonanz.

Wenn beides zusammenkommt, entsteht ein Spagat zwischen zwei Bedürfnissen:

Zugehörigkeit und Tiefe.

Sie möchten dazugehören, aber sie brauchen Gespräche und Räume, in denen sie sich geistig lebendig fühlen. Darum suchen sie oft ältere Kinder oder Erwachsene als Spiel- und Gesprächspartner.

Nicht, weil sie unsozial wären, sondern weil sie echte Begegnung suchen.

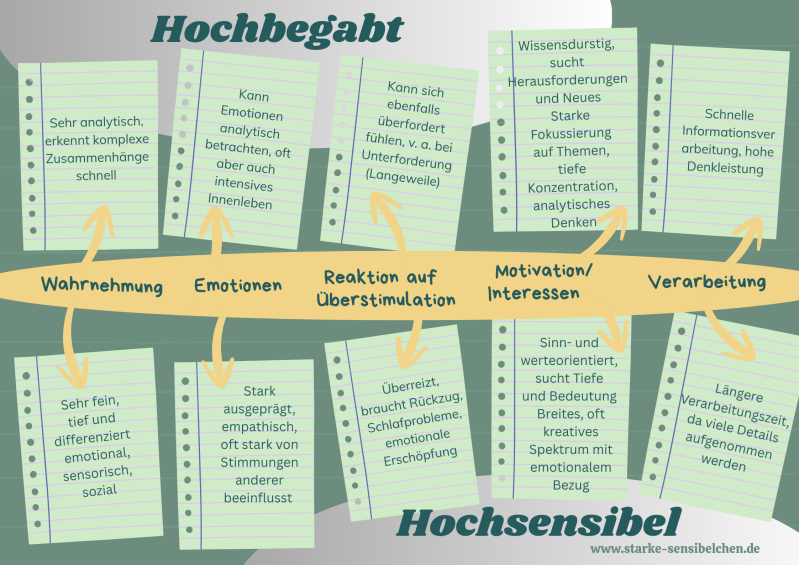

Grafik: Kerstin Kröffges-Hahn

Selbstzweifel, wenn das eigene Leuchten irritiert

In der Schule fällt ihnen vieles leicht und genau das irritiert sie. Sie nehmen Unterschiede nicht wertend wahr, sondern moralisch reflektierend: „Wenn ich das so leicht kann und andere sich so anstrengen ist das dann gerecht?“.

Ihre Empathie (hochsensibel) und ihre Analytik (hochbegabt) geraten hier in Konflikt.

Dass sie glauben, ihre Leistung sei „Zufall“ oder „nicht fair“ ist ein klassisches Muster hochsensibel-hochbegabter Kinder, „Wenn mir das leichtfällt ist es dann etwas wert?“.

Das führt zu Selbstzweifeln („Vielleicht war das nur Glück“),

Zurückhaltung („Ich will nicht, dass sich andere schlecht fühlen“),

oder Perfektionismus („Wenn ich schon besser bin, dann muss ich immer perfekt sein, sonst bin ich nichts Besonderes“).

Nach außen wirken sie stark und selbstbewusst, doch innerlich kämpfen viele mit dem Gefühl, nicht genug oder zu viel zu sein.

Viele dieser Kinder entwickeln im Jugendalter eine hohe Selbstreflexion, aber auch eine latente Selbstkritik, die sie emotional bremst.

Sie haben gelernt, dass ihre Andersartigkeit zwar bewundert, aber selten verstanden wird. Kinder, die früh lernen, dass ihr Anderssein „zu viel“ ist, beginnen, ihre Energie in das Verbergen statt in das Entfalten zu stecken.

Das kostet sie Kraft, Lebendigkeit und oft ihr Selbstvertrauen.

Der Schlüssel liegt in der Resonanz

Solche Kinder brauchen Erwachsene, die sie spiegeln, ohne sie zu „verändern“.

Die sagen: „Du nimmst Dinge sehr fein wahr, das ist ein Geschenk. Du denkst viel nach und das ist wunderbar. Es ist okay, dass du tiefer fühlst und schneller denkst.“

Damit entsteht das, was man in der Begabungspsychologie Selbstkongruenz nennt. Das Gefühl, dass Denken, Fühlen und Sein in Einklang sind.

Das ist die Basis, damit Perfektionismus sich von einer Anstrengung zu einer Form von Hingabe wandeln kann.

Wenn sie nicht länger versuchen müssten, normal zu sein, sondern begreifen, dass ihre Feinheit, Tiefe und Wahrnehmungsfülle ein Geschenk sind, dann würde sich etwas Grundlegendes verschieben.

Nicht nur in ihnen, sondern auch in der Welt um sie herum.

Eine kleine Vision

Stell dir eine Welt vor, in der Kinder lernen, dass Intensität keine Schwäche, sondern die Farbe ihrer Einzigartigkeit ist.

In der sie wissen, dass ihr tiefes Fühlen kein „Zuviel“, sondern der Beweis einer weit geöffneten Seele ist.

In der sie erkennen, dass ihre vielen Gedanken, ihr Staunen, ihre Fragen, ihre Fähigkeit, Zusammenhänge zu sehen, nicht stören, sondern verbinden.

Und aus dieser Erkenntnis wächst etwas ganz Kostbares: innere Würde.

Das stille, warme Wissen, dass man genau richtig ist, wie man ist.

Wenn Annahme der Boden ist und in einem Umfeld, das sagt: „Du bist gut, genau so, wie du bist“,

würde das Nervensystem dieser Kinder endlich zur Ruhe kommen.

Die innere Frage „Bin ich zu viel?“ würde leiser werden.

An ihre Stelle träten Neugier, Spielfreude und Vertrauen.

Wenn Erwachsene echtes Interesse zeigen, nicht um zu korrigieren, sondern um zu verstehen, geschieht etwas Heilsames:

Das Kind spürt, dass seine Gedanken wertvoll sind, dass Tiefe willkommen ist und dass seine Fragen Einladungen zum Denken sind.

Dann beginnt wahres Lernen durch Beziehung, nicht durch Belehrung.

Ein solches Kind würde sich

Geborgen fühlen, weil es sich verstanden weiß.

Erleichtert fühlen, weil es nicht mehr „richtig“ sein muss.

Mutig fühlen, weil seine Fragen willkommen sind.

Verbunden fühlen, weil Denken und Fühlen zusammengehören dürfen.

Neugierig fühlen, weil Lernen Freude macht.

Stark fühlen, weil sein Anderssein Halt gibt.

„Ich bin nicht anders, ich bin einfach ich. Und das ist schön so.“

Und die Erwachsenen?

Auch wir würden verwandelt. Denn wer sich wirklich auf solch ein Kind einlässt,

lernt wieder, staunen zu dürfen.

Wir würden entdecken, dass die Fragen der Kinder oft die sind, die wir längst vergessen haben zu stellen.

Das ist der Wendepunkt, an dem aus Überforderung Verständnis werden kann, aus Stress Beziehung und aus Druck Leichtigkeit.

Denn diese Kinder sind gar nicht anstrengend, sie sind nur intensiv.

Der Perspektivwechsel: Von „fordern“ zu „einladen“

Wenn Erwachsene verstehen, dass solche Kinder nicht mehr Aufmerksamkeit brauchen,

sondern eine andere Art von Beziehung, verändert sich alles.

Diese Kinder sind keine „Sonderfälle“, sie sind Sinnsucher, Wahrnehmungsverstärker, Weltversteher.

Sie fordern nicht, um zu provozieren. Sie fordern, weil sie innerlich nach Sinn, Tiefe und Stimmigkeit streben.

Wenn Erwachsene das erkennen, fällt ein enormer Druck ab.

Denn es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern echt und interessiert zu sein.

Haltung vor Methode

Kinder spüren, welche Haltung ihnen begegnet. Drei Sätze können alles verändern:

„Ich sehe dich.“

„Ich verstehe dich.“

„Ich traue dir.“

Diese Haltung zeigt sich in Blicken, im Zuhören, in einem ehrlichen:

„Das ist spannend, erzähl mir mehr!“

Das allein löst bei hochsensiblen und hochbegabten Kindern sofort spürbar Spannung.

Sie brauchen Resonanz, nicht Perfektion.

Konkrete Impulse für Eltern

Wertschätze die Intensität.

Sag nicht „Du bist zu empfindlich“, sondern „Du nimmst fein wahr und das ist eine Gabe.“

Sorge für Ausgleich.

Ruhe, Natur, Kuschelzeiten, Kreativität sind Momente, in denen das Nervensystem atmen darf.

Lass Fragen zu.

„Ich weiß es nicht, aber wir können es gemeinsam herausfinden.“, stärkt Verbindung statt Autorität.

Akzeptiere Rückzug.

Ein stilles Kind ist nicht unsozial, sondern oft in tiefer Verarbeitung.

Entkopple Liebe von Leistung.

„Ich liebe dich, weil DU DU bist - nicht, weil du etwas besonders gut kannst.“

Konkrete Impulse für ErzieherInnen

Erkenne das Bedürfnis hinter dem Verhalten.

Rückzug bedeutet meist nicht Distanz, sondern Bedürfnis nach Sicherheit.

Biete Wahlfreiheit in sicherem Rahmen.

Kleine Entscheidungsspielräume schaffen Selbstwirksamkeit.

Schaffe Rückzugsorte.

Eine „Ruheecke“ oder „Forscherinsel“ kann Wunder wirken.

Nutze Fragen als Brücken.

„Das ist eine tolle Frage! Wer hat dazu eine Idee?“. So wird Begabung zur Bereicherung für alle.

Konkrete Impulse für LehrerInnen

Von „zu schnell“ zu „zu weit“ denken.

Gib Raum statt zu bremsen: Zusatzfragen, eigene Projekte, Verantwortung.

Wertschätze Denken, nicht nur Ergebnis.

Zeig echtes Interesse an ihren Gedankengängen.

Erlaube Tiefe.

Wenn ein Kind über den Tellerrand denkt, dann ermutige es!

Lass Fehler (Helfer) zu.

„Das war ein spannender Denkweg. Was lernen wir daraus?“

Spiegeln statt zu bewerten.

„Ich sehe, du hast sehr gründlich gedacht.“, stärkt Selbstvertrauen ohne Druck.

Foto: Privat

Wenn Erwachsene sich entspannen

und begreifen, dass sie nicht alles verstehen, aber vieles ermöglichen können,

entsteht Frieden.

Das Kind entspannt sich, weil es sich gesehen fühlt.

Der Erwachsene entspannt sich, weil er merkt: Ich muss kein Superpädagoge sein. Ich darf authentisch sein.

Dann entsteht Beziehung, und Beziehung ist das eigentliche Lernfeld, in dem Begabung und Sensibilität zu Blüten werden.

Diese Kinder sind keine Herausforderung.

Sie sind eine Einladung tiefer zu fühlen, offener zu denken

und das Leben mit wachen Sinnen zu betrachten.

Wenn wir ihnen zeigen, dass sie richtig sind, wie sie sind,

öffnen wir den Raum für eine Zukunft, die genau solche Menschen braucht.

Denn vielleicht sind diese Kinder

nicht nur anders.

Vielleicht sind sie genau die,

auf die die Welt gewartet hat.

Kommentar hinzufügen

Kommentare